トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】打鍼 前編

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】打鍼 前編

2025年08月25日授業の様子

鍼治療は、約1400年前に中国から日本に伝わってきました。日本に伝わった鍼治療は中国のそれとは違う独特の発展をしていきます。

「鍼を刺す」と言った場合、多くの方はどのようなイメージを持つでしょうか。爪楊枝をカットしたフルールに刺すようなイメージでしょうか。中国の鍼治療はまさに、その刺し方ですが、日本では「押手(おしで)」という、鍼を持っていない方の手で、鍼を挟んで支えにします。この「押手」用いて鍼を刺す際に、道具を使って刺す方法が2つあります。その1つが「打鍼(だしん・うちばり)」になります。鍼を小槌で打ちます。

打鍼の授業は専門家である関先生に手伝っていただいております。関先生は、九針の授業を担当された間先生が会長を務める東京九鍼研究会の講師ですが、打鍼の研究会である「無分流打鍼継承会」の顧問もされています。

*無分流打鍼継承会のHPはこちらから

*東京九鍼研究会のHPはこちらから

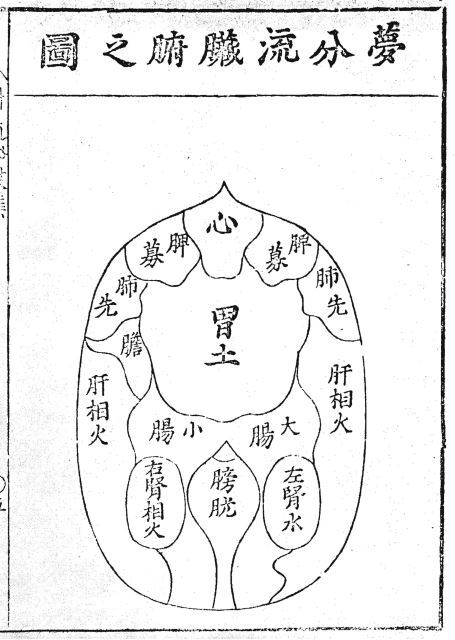

打鍼で鍼を刺す部位は「お腹」です。膝が痛いという患者さんでもお腹に鍼、頭痛でもお腹に鍼、腰痛でもお腹に鍼です。日本オリジナルの鍼治療です。「お腹」に注目した鍼治療ですので、まずは「腹診」の確認から。「腹診」といえば、『新版 東洋医学概論』にも『新版 東洋医学臨床論』にも書名が出てくる『鍼道秘訣集』が有名です。この中にある「腹位図」がこちらになります。「夢分流臓腑之図(むぶんりゅうぞうふのず)」です。

こちら↑の図には「夢分流」と記載されていますが、関先生が顧問を務める研究会は「無分流」。

字の違いに気づきましたか。どちらも「むぶんりゅう」と読みますが、名称の違いについてなど歴史を紐解きながら詳しく解説してくださいます。

そして腹診のデモ。

先生の触り方との違いを確認します。ユッキーが積極的です。良き。

そして、関先生の打鍼を体験、見学。

再びユッキー。良き良き。

さて、みんなで打鍼です。

打鍼で用いる鍼は、一般的な鍼(毫鍼:ごうしん)よりも長くて、鍼先だけでなく鍼全体が先に向かって細くなっていく「すりおろし型」という形状をしています。この鍼を小槌で叩いて刺します。今日の授業では、腹診の基本の確認をし、まずは「刺さらない鍼」で打鍼の練習を行いました。次回はいよいよ「刺さる鍼」を用いて「打鍼」を経験していただきます。