トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本鍼灸の診察法 脈診(みゃくしん)

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本鍼灸の診察法 脈診(みゃくしん)

2025年07月02日授業の様子

東洋医学の診察法の一つ、脈診(みゃくしん)。脈の拍動の状態や位置から身体の様々な状態が診察できます。

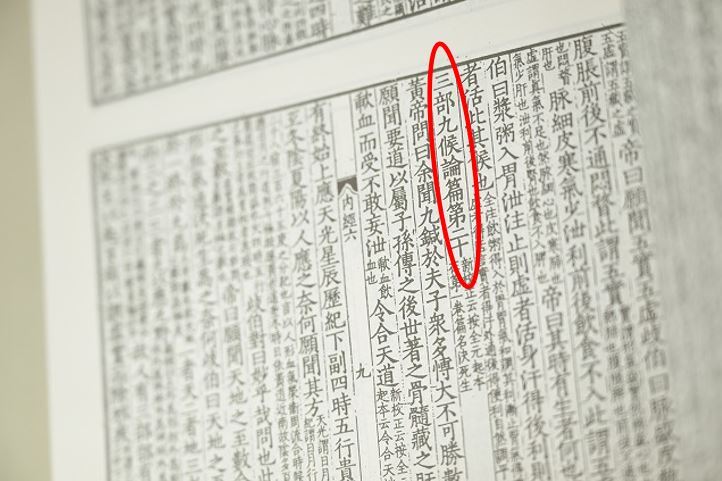

病の原因は熱さや寒さなどの外からなのか、精神面からきているので、あるいは食事が原因か。どの内臓に問題があるかなどなどです。脈は頭、顏、首、手、足などで触れることができ、2000年前に書かれた『黄帝内経』に記載があります。

写真:『黄帝内経』素問の三部九候論篇第20。三部とは、頭顏首の人体上部、そして中部である腕、下部である足の三部を指しています。

時は流れ、現代では手首の脈が主流となっているのですが、中国鍼灸(中医鍼灸)と日本鍼灸(日本伝統鍼灸)では、脈診にも違いがあります。全国の鍼灸学校に先駆けて中国鍼灸を学校教育に導入した東京衛生ですから、当然、中国鍼灸(中医鍼灸)による脈診は習いますが、日本鍼灸の専門家揃いでもある東京衛生ですので、日本鍼灸の脈診も学ぶことができます。

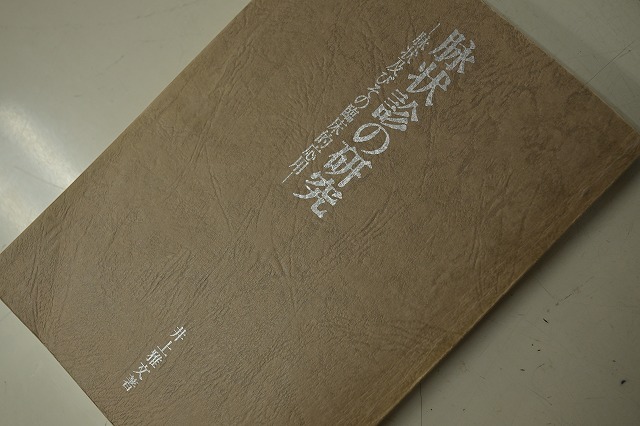

そんな脈診を指導してくれるのは学科長の菅原之人先生です。学科長自ら脈診の手ほどきをしていきます。学べるのは2年生の「身体診察2」という授業です。菅原学科長は歴史ある日本鍼灸(日本伝統鍼灸)の流派「古典鍼灸研究会」で25年以上に渡って研鑽を積んでおります。菅原学科長の師匠である井上雅文先生は、古医書にある「人迎気口診」という脈診を現在に蘇らせた凄い先生です。私にとっても憧れの鍼灸師の一人です。

写真:井上雅文先生の著書『脉状診の研究』。日本鍼灸(日本伝統鍼灸)を学んでいる人で、本書の存在を知らない人はいないでしょう。門外漢の私ですが、先生の生前お話を伺う機会が2度だけありました。

そんなわけで、脈診の基礎から菅原学科長が教えていきます。

手首の脈を、指先で診る「脈診」ですが、細かい診察技術の裏には、再現性を求めるための基本がいろいろなところに隠れています。患者さんとの距離感、姿勢、それぞれの指の位置。目で確認できるとことの真似ができなければ、目で確認できない「脈」の状態が分かるわけありません。

写真:菅原学科長の手の部分のアップ!

菅原学科長が脈診の基礎を2年生で指導してくれるのですが、3年生も当然脈診を学ぶ機会は多くあります。ちなみに菅原学科長の兄弟子が3年生の実技で指導のお手伝いに来てくださいます。東京衛生では日本鍼灸(日本伝統鍼灸)の基礎から応用まで、余すことなく味わえます(笑)。ちなみに、東洋医学の診察法は他に、舌を診る舌診(ぜつしん)とお腹の腹診(ふくしん)で、三大診察法となります。舌診は中国鍼灸(中医鍼灸)の得意分野となり、腹診は日本鍼灸の得意分野となります。授業の進行に合わせて、舌診と腹診もこちらのブログで紹介したいと思います。