トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本鍼灸 透熱灸(点灸)始まりました

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本鍼灸 透熱灸(点灸)始まりました

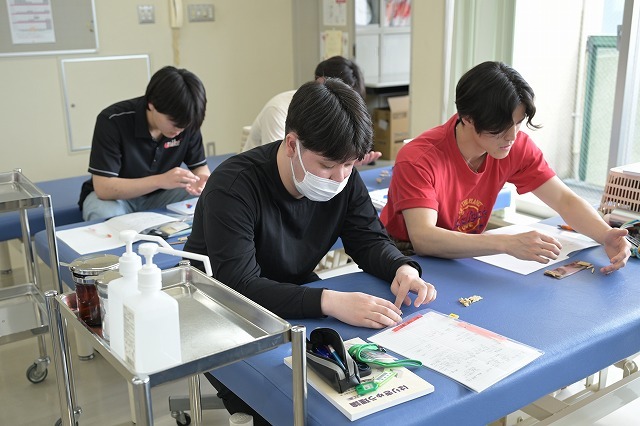

2025年07月03日授業の様子

お灸。発祥は中国です。中国伝統医学の治療法の一つですが、日本と中国ではやり方がだいぶ違います。お灸は艾(もぐさ)という蓬(ヨモギ)の葉っぱの裏に生えている毛を固めたものです。これを皮膚の上で燃やしますのでやり方によっては火傷します。日本では痕が残る熱いお灸が工夫され、米粒程度のお灸が行われるようになりました。

ひと昔前は「点灸(てんきゅう)」と呼ばれていましたが、現在は「透熱灸(とうねつきゅう)」と呼ばれています。

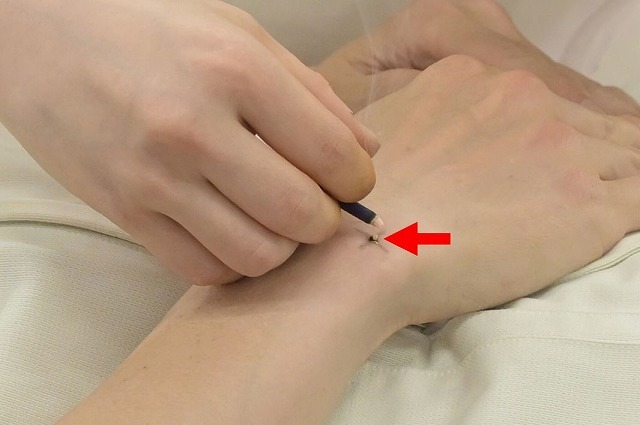

写真:3年生のスズちゃんがスダさんに透熱灸をしているところ。米粒大(こめつぶだい)。お線香で火をつける(点火)しているのが分かりますかね。

写真:スズちゃんの手元をアップ。お灸が小さいので赤い矢印で示してますが、お灸の色と肌と色が近いので分かりにくいかな。ちなみにこのツボの名前は「陽池(ようち)」。

写真:スズちゃんが足のツボにお灸しているところ。「上巨虚(じょうこきょ)」って名前のツボです。

ってことで、関東一、いや日本一透熱灸の練習をする東京衛生学園ですが、スズちゃんのこの写真を撮影したのは少し前の5月14日の私の授業でのこと。写真だけ見ると当然のように人体にお灸をしていますが、直接やっているのはこれが初めてのこと(足の裏や頭などの痕が残らない部位を除く、灸点紙を使用しない)です。つまり、まだまだ練習途中ですし、まだまだ上手くなります。

で、そんな「透熱灸」の実技ですが、いよいよ1年生がスタートしました!

まずは、お灸を作る前段階である「小縒り(こより)」を作ります。艾を棒状にしたものです。写真左、アヤネがすでに完成しております。アップで見てみましょう。

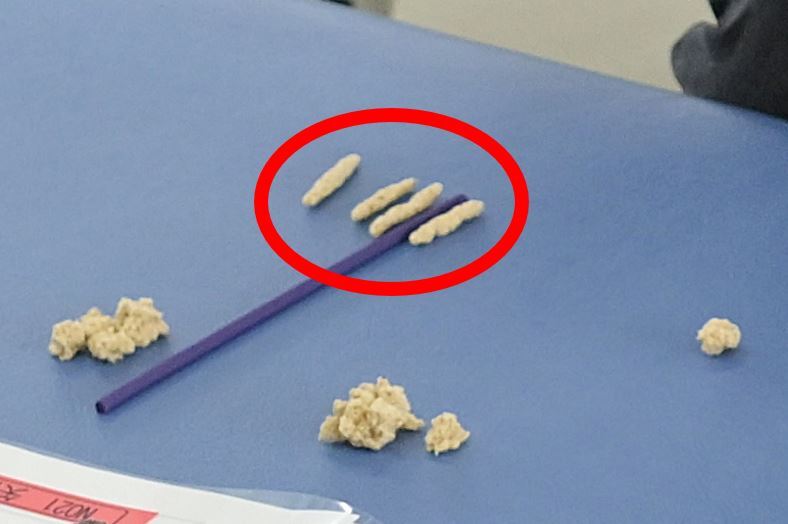

写真:赤丸の中に棒状の艾が4本ありますが、これが「小紙り(こより)」です。紫色の長いのは、火をつけるための線香。これを手にもって、尖端を細くして円錐形のお灸を作ります。

写真:リョウペイとテッペイのペイペイコンビ。「小縒り」作成中。

それこそ、ひと昔前は日本のお灸と言えばイコール「点灸」だったのですが、明治から大正にかけて灸の方法がいろいろあることから、ある医師がこれを分類し、従来「点灸」と呼ばれていたお灸が「透熱灸」と呼ばれるようになりました。

練習開始から1週間後の様子がこちら。

写真:リョウペイとテッペイのペイペイコンビ。「艾炷」作成中。

写真:みんな姿勢が凄いことになっているね(笑)。腰痛になるぞ。きゅう師のタマゴたち!

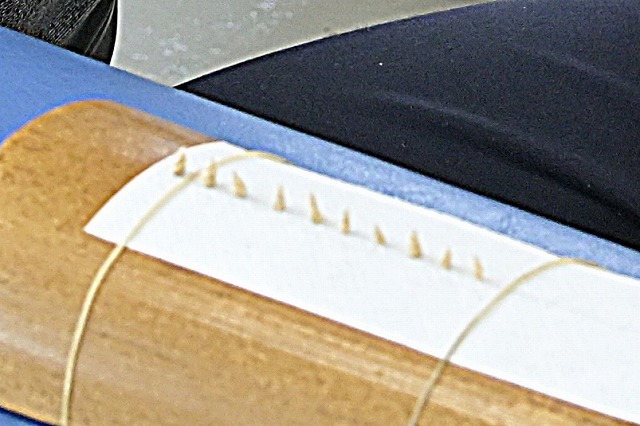

そうそう、伝統的に、透熱灸の練習は「竹」の上でおこないますが、東京衛生学園では竹の上の専用シートが乗ります。

写真:ミサキとトモヨ。トモヨ、一足早く艾炷が10壮完成。あっ、お灸は1個2個って言わないで、1壮(そう)2壮(そう)って数えます。

写真:艾炷をアップするとこんな感じ。円錐形をしています。練習開始1週間でこれだけできれば上出来。トモヨの頑張りもあるが、やはり教える人が上手いからだろう(笑)。

ちなみに、透熱灸の「透熱」の意味ですが、某国で開発された機械による温熱療法の効果がお灸に似ていることから、「温熱」が日本語に翻訳されて生まれた言葉です。って、ちょっと授業みたいだけど、意外とこのへんの歴史をちゃんと知っていて教えている先生はいない。

ってことで、透熱灸は日本鍼灸(日本伝統鍼灸)を代表するお灸と言えます。東京衛生学園では、全学生が1週間で200壮のお灸の宿題をこなします。東京衛生学園の日本鍼灸(日本伝統鍼灸)への力の入れ具体が分かると思います。

日本一のお灸学校の先生

きゅう師 高橋大希

きゅう師 高橋大希