トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本伝統鍼灸の九鍼研

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本伝統鍼灸の九鍼研

2024年06月17日授業の様子

本校の鍼灸実技が基礎と応用で展開し、3年生の鍼灸応用実技は、「現代医学に基づく鍼灸治療」「現代中医鍼灸」「日本伝統鍼灸」の3つの柱がある。何度も言ってますが、この授業形態は東京衛生学園が最初に始めたのだが、現在は多くの学校で真似っこしている。良いものだから真似られて嬉しいが、名前だけで内容や講師のレベルも真似してくれないと困る。何を教えるかの前に誰が教えるかが重要ですよー。

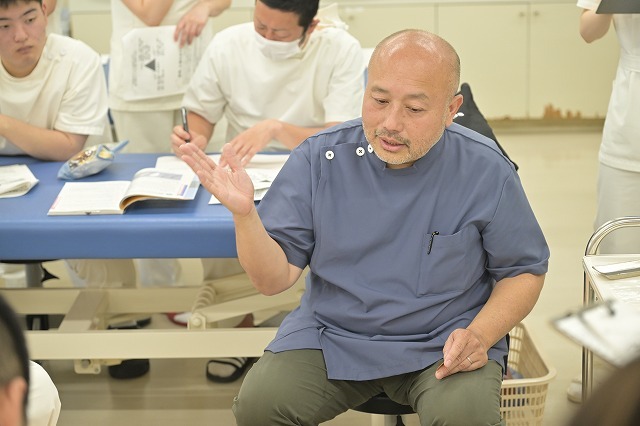

日本伝統鍼灸にはいくつかの流派(グループ)が存在します。先週まで指導していただいた積聚治療の原先生の授業が終わり、本授業も2クール目に突入で「東京九鍼研究会」さんです。先代会長の石原克己先生は私にとっても恩師ですが、石原先生の弟子であり、現在会長の間(はざま)純一郎先生が授業を手伝ってくださいます。なんとなんと間先生は東京衛生学園の卒業生です!(私が教員になる前ですね)

※東京九鍼研究会さんのHPはこちらから

間先生は長年日本伝統鍼灸学会にも関わっておられ、石原克己先生の右腕として学術大会の運営もおこなってきた凄い先生です。髙橋も普段から何かとお世話になっております。間先生の鍼の腕はベテランの開業鍼灸師であることからも、東京九鍼研究会の会長をされていることからも疑いようはないのですが、石原先生が大事にされていた「こころ」の有り方を一番継がれているのが間先生だなー、と門外漢の私は思っています。

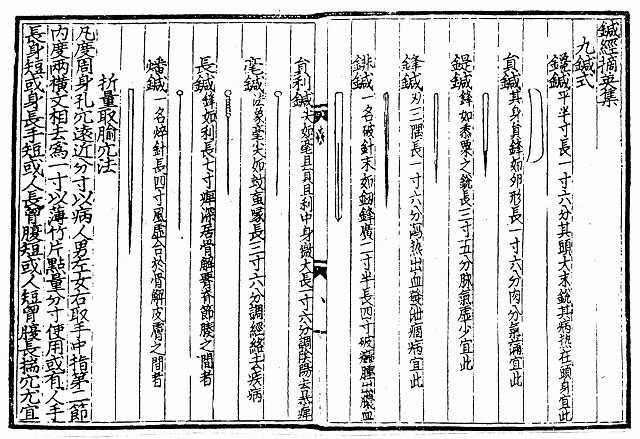

さてさて、「九鍼」について説明しておきましょう。東洋医学のバイブルともいわれる『黄帝内経』には、2000年以上前に使用されていた9種類の鍼(鑱鍼、圓鍼、鍉鍼、鋒鍼、鈹鍼、圓利鍼、毫鍼、長鍼、大鍼)が掲載されています。と言っても文字だけですが。それが後代イラスト化され、どんな鍼なのかイメージしやすくなってます。

ですが、近代では中国でも日本でも使用されなくなりました。もっとも9種類の中の「鈹鍼(ひしん)」は現在の外科手術の「メス」みたいな感じですので、仕方がないところもありますが。

ちなみに、一般的に鍼っていうのは9種類中の「毫鍼(ごうしん)」のことです。この9種類の鍼を昭和の時代に復活させたのが柳谷素霊という人ですが、柳谷先生の師弟関係の繋がりで、石原克己先生は九鍼を身に付け臨床でガンガン使用されていました。で、その技術を継いでいるのが間純一郎先生ってわけです。

今日の授業は9種類の中で、刺さない鍼を中心に紹介していだたきました。刺さない?鍼なのに?と思った方もいるかと思いますが、ふれる、こする、あっぱく、だけでも体の状態や症状によって、劇的な効果を発揮してくれます。

写真:本日学生さんが使用する鍼はこちら。左から圓鍼として使用、鍉鍼、鑱鍼として使用します。これらは一つ1000円前後で購入できます。素材はステンレスや銅です。間先生が普段使用されているものは金、銀、プラチナなどなど。金額も0が2つ多いものがあり、学生さんもびっくりです(笑)

ユメが鍉鍼をおへその下にある「関元(かんげん)」にしています。お腹に変化が生じるのは当然ですが、顏にも変化が出てくるのが確認できます。

手元をアップ!

普段使用している毫鍼(ごうしん)を、刺さないで接触するだけでも先に紹介した「刺さない鍼」同様に効果をだせます。「散鍼(さんしん)」という技術です。

間先生が、浜田先生の手に散鍼中。浜田先生も東京九鍼研究会のメンバーです。間先生といっしょに授業のお手伝いをしてくださいます。感謝!

※東京九鍼研究会さんのHPはこちらから

すぐさま練習。この「散鍼」の特徴は、ツボを対象とせすに面を対象に鍼をします。

首のコリや緊張をかくにんして、手のある面に散鍼をすると、あら不思議!首が楽になります。

間先生が本日九鍼を料理の包丁に例えて話をされていました。万能包丁って肉魚野菜なんでも切ることができますが、どれに対しても完璧に対応するのは難しいし、仮にできたとするとそれなりの腕じゃないと難しい。しかし、いろんな種類の包丁を使用することで、それぞれの素材に対応できるようになる。鍼を好き嫌いせずに練習して、その結果自分の引き出しに必要かどうか判断これですよー!これこれ!

九鍼を学ぶことだけが目的ではありません。九鍼を通して、間先生を通して、技術の奥深さ、鍼灸の奥深さを学生中に知ってほしいのです。だから、今回もいいますが、大事なのは、「何を教わるかではなく、誰に教わるか」です。