トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本伝統鍼灸の九鍼研その2

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本伝統鍼灸の九鍼研その2

2024年06月24日授業の様子

本校の3年生の鍼灸応用実技の一角をなす「伝統鍼灸」。日本伝統鍼灸にはいくつかの流派(グループ)が存在しますが、先週から「東京九鍼研究会」会長の間(はざま)純一郎先生が授業を手伝ってくださってます。

※東京九鍼研究会さんのHPはこちらか

今回の授業は「火鍼(かしん)」です。読んで字のごとくですが、火の鍼、火で鍼を真っ赤に熱して刺す技術です。筋肉の症状や冷えによる症状にたいして劇的な効果を引き出してくれる鍼ですが、習得も難しい為に学校では紹介されることはほとんどなく、ましてや実技でお互いに練習する学校なかなかありません。

間先生の手には特別な金属で作られた「火鍼」とアルコールランプが。アルコールランプで小学校とかの実験以来目にしてないと思います。ちなみに、消毒用ノアルコールは「エチルアルコール」で、アルコールランプに使用するのは「メチルアルコール」です。一字違いで大違いです。

それでは、ここから間先生の超絶技術をコマ送り(連写)で見てみましょー。

アルコールランプで鍼を熱しています。鍼が赤くなったら…

素早く鍼の先端はジャガイモに!

接触からの…

しっかり刺入!と同時に…

素早く抜きます。早くないと鍼とジャガイモがくっついてきちゃいます。

素早く抜いた勢いが分かりますよね。

間先生の手にばかり注目してはダメです。足腰が重要ですねー。先生も授業でおっしゃってましたねー。

ってことで、まずは皆でジャガイモに。の前に素振りから始めます。間先生が準備してくださった「火鍼練習用竹串」でシャドーボクシングのように、火鍼を刺す動きをしてみます。

はい、皆で練習中。

ミオちゃん。鍼を抜く動作が遅いのでジャガイモがコロコロと…(笑)

間先生が刺すのを体験します。間先生もおっしゃってましたが、「火鍼」って、痛くも熱くもないんです。どんな感じっていうと、「どーん」です(笑)

はい、ある程度慣れたら、いよいよお互いに。

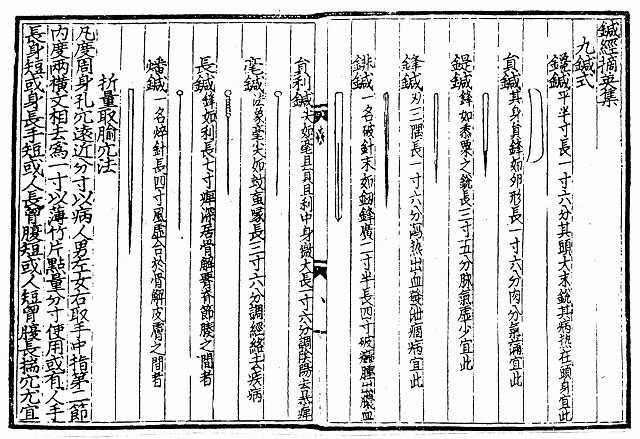

こちらの『鍼経摘英集』は、それまで文字でしか書かれていなかった九鍼が初めてイラスト化されたものです。9種類の鍼の名前が並んでいるのが分かるでしょうか。右から鑱鍼(ざんしん)、圓鍼(員:えんしん)、鍉鍼(ていしん)、鋒鍼(ほうしん)、鈹鍼(ひしん)、圓利鍼(員:えんりしん)、毫鍼(ごうしん)、長鍼(ちょうしん)、大鍼(だいしん)となるはずですが、最後の一つが大鍼ではなく燔鍼となってます。この燔鍼が火鍼のことです。では、なぜ大鍼が火鍼になったかというと、誤植ではないかと言われております。大と火、てんてんを繋げると横線になり、火の字は大の字になります。

大鍼の使い方って、よく膝に水が溜まるってきくあの症状に効果的なんです。でも実際にはどんだけ太い鍼(大鍼)を刺しても水な出ないんですよ。で、火鍼だと出てくる。ちなみに、膝の関節の中ってとてもデリケートなところなんで、あまり鍼を刺したりしませんが、火鍼はそれ自体が消毒不要な鍼ですので、古代中国人はそんなことも全て理解していたんだなーって思います。あっ、この話は間先生のお師匠である石原克己先生から教わりました。

ちなみに、この火鍼、私も臨床で使用することがあります。でも、使用することがある、っていう程度なんです。でも、間先生は普段の臨床で九鍼を、火鍼を使用しています。私が学生さんの前で、こんな鍼もあるんだよ!って紹介する程度なら良いのですが、技術を学ぶ上ではそれじゃダメなんです。いつも言ってますよね。何を習うかも大事ですが、誰に習うか、そしてどこで習うか。「現代鍼灸」「中医鍼灸」「伝統鍼灸」。習える学校は東京衛生学園以外にもあるらしい。でも、同じような内容だろうか。同じ先生だろうか。よーく考えてみよう。

学生時代に学んだこと全てが、卒後のあなたの鍼灸師としての仕事に、そして人生に大きく関わってきますから。