トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】陰陽そして太極という発想

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】陰陽そして太極という発想

2025年07月09日授業の様子

日本鍼灸(日本伝統鍼灸)と中国鍼灸(中医鍼灸)に力をいれている東京衛生学園。

基礎は3年間学ぶのですが、3年生で本格的に始まります。

昨日のブログで紹介した「火鍼(かしん)」は中国鍼灸の技術の一つですが、日本鍼灸の流派である東京九鍼研究会さんでは取り入れて紹介しています。東京九鍼研究会は故石原克己先生によって作られた会ですが、流派学派を超えて鍼灸の可能性を追究しています。石原先生には私も大変お世話になりました。私の師匠が亡くなった時には不思議と涙も出ませんでしたが、石原先生の訃報を聞いた時には自然と涙がこぼれていました。石原先生から教わったことは、私も伝えていきたいと思っていますが、技と心は間先生が伝えていってくれると思います。

↓昨日の「火鍼」のブログはこちらから

さて、日本鍼灸(日本伝統鍼灸)の一流派、積聚会(しゃくじゅかい)の原オサム会長が授業に来てくださいました。

『難経(なんぎょう)』という2000年以上前に書かれたといわれている鍼灸専門書がありますが、この中で腹部の異状として表現されているの積聚です。しかし、中国では儒教の影響もあってか腹診は発展しませんでした。腹診は日本鍼灸や漢方を特徴づける診察法といえます。積聚治療は、この腹部の積聚を手がかりに、3年間の授業だけでなんとか臨床ができるようにと、診察から治療までを手順化した鍼灸治療法として誕生しました。

※「積聚会」が気になる方はこちらからHPをチェック!

写真:腹診をする原オサム先生

東洋医学を勉強していくと、古代中国の思想を学ぶことになります。大前提となるのが「気の思想」です。

世の中の全ては「気」で出来ていると考え、人はもちろん、人が存在する世界(自然)も気で出来ていると考えます。同じ「気」で出来ているので、自然に一日(昼夜)の流れや一年(四季)の流れがあるように、人の身体も同じように流れていると考えてみるのです。アニメにあるような、手から「気」を出すっていう「気」も、もちろん「気」なのですが(笑)、大事なのは思想、つまり「考え方」になります。この発想が、現代医学(西洋医学)との大きな違いへとなっていくのです。

写真:足の裏の指標を触っている原オサム先生。

写真:脈診をする原オサム先生。

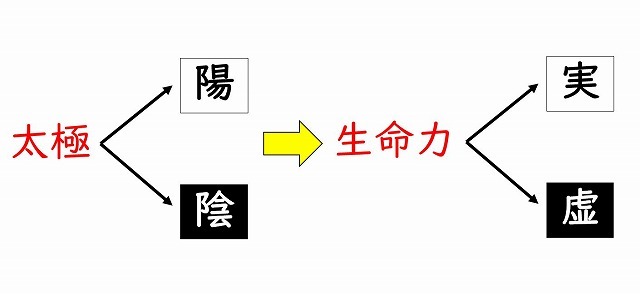

「気の思想」の次に重要になってくるのが「陰陽論」です。世の中のすべて、人の身体、これらが「気」で出来ているというだけでは、気の流れは説明が難しい。そこで用いられるのが「陰陽論」となります。ことなる二つの視点から気の状態を見ていくのに用いられます。たとえば、上と下、中と外。男と女などなど。東洋医学に応用すると、体の状態を表す「虚と実」で表現されます。積聚治療では、この「陰陽」の元である「太極」にも注目し、体の状態は「生命力」の状態と捉えます。

体の状態とは、例えば頭が痛い、腰がだるい、肩が挙がらない、生理痛があるなどなど無限にあります。でも、この太極に注目できると、これらすべての症状は「生命力の低下」というたった1つの原因で説明できます。原因が一つだと治療も一つ。「生命力の回復」です。「積聚」と呼ばれる腹部の異状に注目したことで誕生した積聚治療ですが、陰陽はもちろん太極という考え方を取り入れることで今の形になっていきました。だから、お腹だけでなく、脈も、足などの指標も診て「生命力」の状態を判断していきます。では、とうやって「生命力の低下」を鍼灸で「回復」させるのか。その方法を理論と技術の両方から授業で学んでいきます。