トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】1年生ようやく鍼はじまりました

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】1年生ようやく鍼はじまりました

2025年07月11日授業の様子

東京衛生学園の1年生の鍼灸実技。入学してすぐに「灸」の実技が始まりますが、1カ月半経過してようやく「鍼」が始まりました。

「はり師」としての基礎がここから始まるわけで、何よりも大事な大事な出だしとなります。

さて、「糠枕(ぬかまくら)」をご存じだろうか。

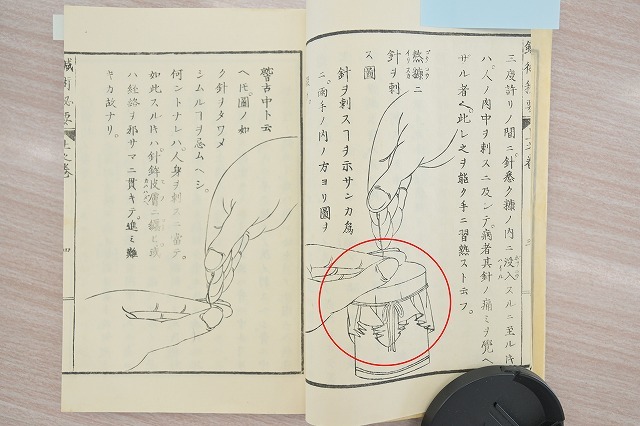

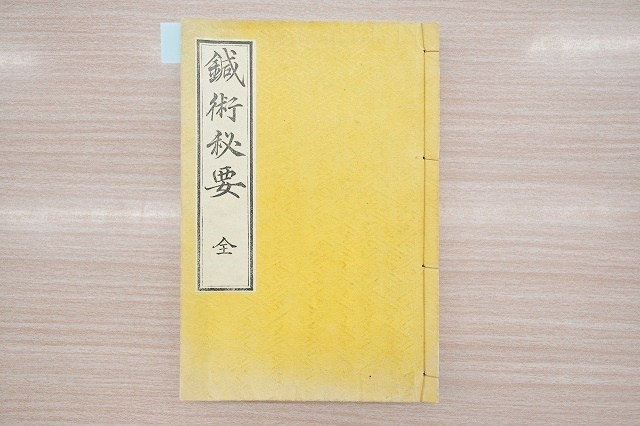

江戸時代後期に書かれた坂井豊作(さかいほうさく)の『鍼術秘要(しんじゅつひよう)』のイラストが有名です。

私の学生時代、鍼灸実技の授業は「はり練習器」である「糠枕」を作るところから授業がはじまりました。

①「空き缶」か「瓶」を用意します。

②炒った糠(炒り糠)を、缶にぎゅうぎゅうに詰めます。これが意外と大変。

③盛り上がる状態のパンパンの炒り糠の上から絹の布を被せます。ポケットチーフで代用できます。

④口をしっかりと縛って完成です。

この「糠枕」に鍼を刺すのですが、「糠枕」は空気中の水分を吸って、日に日に固くなっていきます。

つまり、毎日鍼を刺して上手になってくると、「糠枕」の難易度も上がっていきます。すげーよ!「糠枕」

写真: 『鍼術秘要』。高橋所蔵のものは昭和2年の復刻版。

私が東京衛生学園で実技を指導し始めた数年は「糠枕」を作っていたのですが、作成難易度が意外と高く、精度にばらつきがあったので代わりになるものを考えていました。そこで閃いたのが「トイレットペーパー」でした。当時、入手可能なトイレットペーパーを10種類以上買って、鍼を刺し比べた結果、難易度的に鍼練習に適しているのを見つけることができ、かれこれ十数年、東京衛生学園では「糠枕」の代わりに「トイレットペーパー」を使用しています。

写真:トイレットペーパーに鍼を構えているところ。この姿勢で5分、そして10分間じーっとしてます。

「鍼を構える」というだけで、気を付けなければならないことが山ほどあります。しかし、一度に多くのことを気にしても、むしろ逆効果です。一つ一つしっかりと身に付けていくことが、実技上達のコツです。この日は、「鍼の持ち方」がメインなので、構え全体(手)、姿勢、肩、肘の状態などは無視。一生懸命な学生さんからは「先生〇〇はどうすればいいいですか」と質問がきても、まずはこの日は「鍼の持ち方」だけなので、質問にも無視です(笑)。あっ、ホントに無視はしませんよ。「今は気にしないで、鍼の持ち方だけ気を付けて」とアドバイスします。「器用」な人ほど質問傾向があり、そこで答えてあげると、センスだけでなんとかくできた風になります。しかし1年生の終わりくらいには逆転されるのをよく目にしてきました。あせらず、じっくり、少しずつ、確実に身に付けていくことが重要です。

写真:たまーに問い合わせがくるので、どこのメーカーのトイレットペーパーが教えてあげます。さあ、全国の鍼灸学校で実技を教えている若手教員達よ、どんどん東京衛生学園の真似をしなさい(笑)

鍼灸は、上手い人には上手い理由が、下手には下手の理由が必ずあります。

センスや才能で身に付ける技術ではありません。誰もが努力で身に付けれる技術です。

努力で誰でも一流の鍼灸師になれます。そしてその入口に立たせれるのが東京衛生学園の鍼灸実技です。