トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】血を出す三稜鍼

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】血を出す三稜鍼

2025年07月14日授業の様子

刺絡(しらく)という鍼治療法を知っているでしょうか。

2000年前の中国で書かれた『霊枢(れいすう)』九針十二原篇には、当時使われていた9種類の鍼(九鍼)が紹介されています。この9種類はさらに3つに分類されるのですが、1つが「刺す」鍼。2つ目が「刺さない」鍼。そして3つ目が「破る」鍼です。この「破る」鍼に該当するのが鋒鍼(ほうしん)です。「破る」鍼とは、皮膚を破る、血を出す鍼になります。この鍼を使う鍼治療を刺絡といいます。

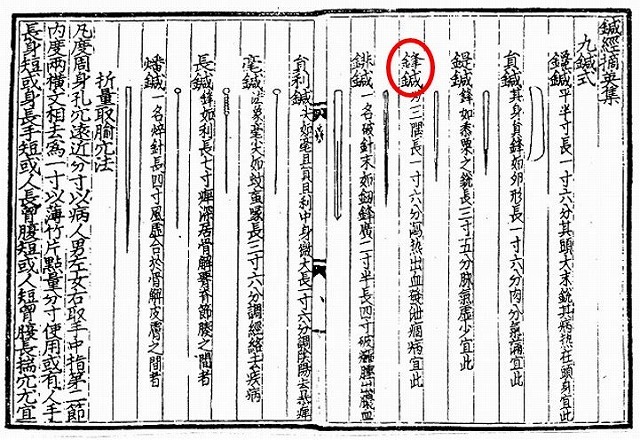

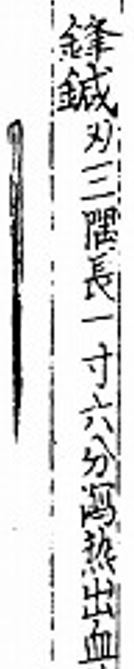

写真:杜思敬(1234~1316)によって書かれた『鍼経摘英集』の九鍼の図。『霊枢』は文字だけなので、こちらが分かりやすい。赤丸に「鋒鍼」の文字が確認できますかね。

拡大すると↓

大きい文字で「鋒鍼」とあり、小さい文字で、刃の三隅(角)で長さが1寸6分、血を出して熱を瀉すと書いています。

角が3つなので、後に「三稜鍼(さんりょうしん)」と呼ばれるようになり現在にいたります。

授業で使用するのはこちら↓

写真:下が使用時の状態。一番上のが真ん中の管に入ってバネで鍼が動きます。「バネ式三稜鍼」と呼ばれています。

高橋調べでは考案者不明。刺絡鍼法の大御所、丸山先生や工藤先生ではないようです。昭和20年代の某雑誌に「スプリング式三稜鍼」の名称で商品広告が確認できるのですが、当時「小児鍼」に管を用いた三稜鍼があることから、小児鍼からの流用、関西方面の小児鍼の治療家やそれに関わる職人さんによるのでは推測しております。

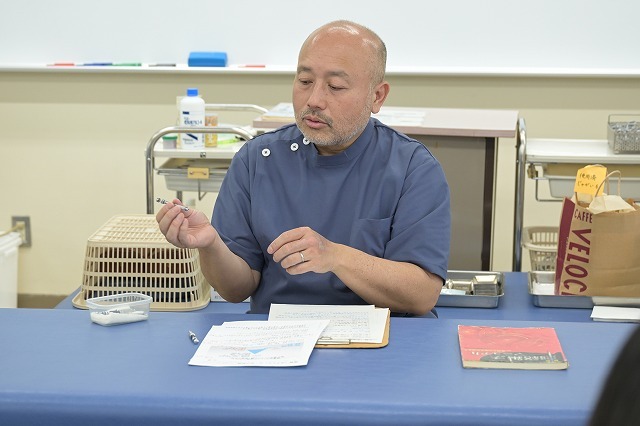

はい、というわけで「火鍼」に引き続き東京九鍼研究会会長の間純一郎先生の登場です。

間先生による「火鍼」の授業の様子はこちらをクリック!

東京九鍼研究会さんのHPはこちらをクリック!

間先生が指のツボに三稜鍼を刺して、綿花で血を拭っているところ。

拡大!赤いのが見えますね。

さて、お互いにやってみましょう。

ユッキーに注目。

はい、いい感じですね。手の使い方も上手です。間先生の指導が行き届いております。

綿花に着いた血を私に見せてくれました。実際の臨床では患者さんには不用意に見せたりはしませんよ。

授業では、血の色の具合からも身体の状態や、止め時などの参考にします。

刺絡について話題になると、いつも「血が出るのは危ない」という話になります。

血がでるかでないかではなく、そもそも、「鍼は危ない」んです。間違った刺し方や未熟な技術では、患者さんを救うどころか大事故にも繋がります。だからこそ学生中に、刺絡の歴史から、道具の取り扱い、適応などをしっかり学ぶべきなのです。法的にも刺絡は鍼治療の一つであり、「はり師」の業の範囲内です。このへんもねー、まーなんというか、避けている学校なんかは絶対に授業では扱わないんだよね。東京衛生学園では2年生で私が教え、そして3年生で間先生が授業を手伝ってくださいます。もしあなたが鍼灸学校の受験を考えていたら、刺絡を教えてくれる学校と、刺絡を教えない学校だったらどちらを選びますか。