トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】知熱灸(ちねつきゅう)

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】知熱灸(ちねつきゅう)

2025年09月12日授業の様子

順調に進行中の1年生の鍼灸実技ですが、透熱灸の練習を継続しつつ、知熱灸(ちねつきゅう)の練習に入りました!こちらの写真を見ると、いつも使用している竹や艾、ライターと灰皿が確認できますので、知熱灸?って感じになると思いますが、竹の周りに三角錐に形作られた艾炷が並んでいるのが見えるでしょうか。

こちらが「知熱灸(ちねつきゅう)です。線香で点火しているところです。もう少し拡大すると…。

はい、いつもより艾炷が大きいのが分かりますよね。いつもやっている「透熱灸(とうねつきゅう)」は、米粒大(こめつぶだい)の円錐形ですが、知熱灸は母指頭大の三角錐です。

知熱灸は、天才(と、私は思っている憧れの鍼灸師の一人です)経絡治療家井上恵理(けいり)先生考案の灸法です。井上恵理先生は、1952年の『灸の度量に就いて』という論文で 、「鍼と灸の治療において最も苦心を要するものは、その度量(ドーゼ)の決定だろう」と言っており、鍼の治療では、鍼のサイズ、刺入深度、術式などがドーゼ、いわゆる刺激量と関係しますが、灸の治療では、古典には艾炷の壮数や大小だけしか記載されていません。艾の品質もメーカーによって違っているのに、何の疑問もなくその各自の分量で行われている。そして技術的なところとして、鍼では刺鍼中に気の去来を押手の指頭で感知することができるが、灸では局部が紅潮する、圧痛が軽くなる、患者の苦痛が軽くなったのを確認することなどで決めなければならない。 とまとめています。そこで、施灸の刺激量を決定する方法として、「患者が熱を感じたときに艾炷を取り除く方法」として、知熱灸を考案しました。

写真:まずは竹の上で練習し、ある程度燃えたら手で取る練習。

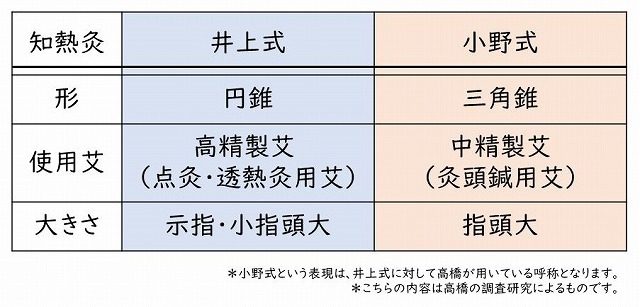

井上恵理先生の考案したオリジナルの知熱灸は、実は「円錐形」なのですが、授業でやっているのは「三角錐形」です。この「三角錐形」は、井上恵理先生の弟子の小野文恵先生のオマージュと言えます。井上恵理先生が知熱灸を考案した後、多くの経絡治療家達がそれをオマージュしていることは、当時の雑誌や書籍から伺えますが、その中で井上恵理先生と小野文恵先生の知熱灸を比較すると次のようになります。

髙橋の師匠は、小野文恵先生の下で勉強しており、小野先生を会長とする研究会を立ち上げたメンバーの一人でした。なので、私の習ってきた知熱灸は当然ながら小野式の知熱灸です。ってことで、東京衛生学園の1年生は小野式の知熱灸をまずは練習します。そして、なんとなんと、3年生の授業では、井上恵理先生の息子さん先生のお弟子さん先生が、実技指導に来て下さりますので、そのときに井上式の知熱灸を習うという、なんとも贅沢な授業展開になっております。そうです、これがー、東京衛生学園スタイルです!ってことで、練習はつづくのだ。