トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】1年生の鍼「旋撚刺法」開始

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】1年生の鍼「旋撚刺法」開始

2025年09月10日授業の様子

1年生の鍼実技が今年も順調に進んでいる。夏休み中に、トイレットペーパーに長さ40㎜太さ0.24㎜という、ちょっと太めのステンレス製の鍼を50本刺してくる宿題をこなしてきた1年生である。*宿題の様子はこちらのブログ参照【東洋ブログ 大希のつぶやき】1年生夏休み明けの実力

そのお陰もあって、しっかりと鍼を刺す力、送り込む力が付いてきている。そこで、いよいよ次の技術の練習を開始しています。

写真:いつもの二人一組練習は東京衛生学園スタイル!

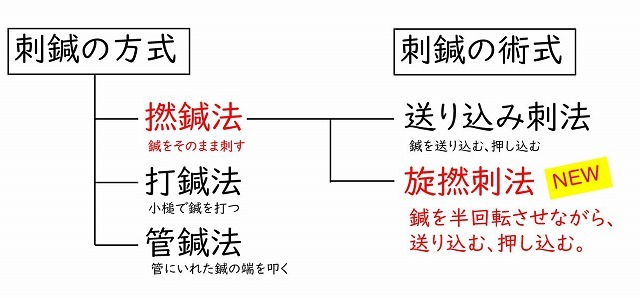

鍼の刺し方を説明すると次の図のようになります。

図の左側、「刺鍼の方式」というのは、鍼を刺すときのスタイルの違いです。「撚鍼法(ねんしんほう)」は、爪楊枝をカットしたフルーツや漬物に刺す感じ。恐らく、鍼治療といえば多くの人が知っているのは「管鍼法(かんしんほう)」です。鍼を鍼より少し短い管に入れ、管から出ている鍼の一部を、トントンって指で叩くやつです。そして、管鍼法同様日本のオリジナル刺鍼方式である打鍼法は、小さい小槌で鍼を打ちます。読んで字のごとくだね。

こららの方式を用いた後に、様々な術を使って刺し入れます。図の右側です。その術式に、力を入れて送り込む、押し込む「送り込み刺法」があります。宿題のトイレットペーパーはこの術式でやってきています。で、今回から始まったのが、「旋撚刺法(せんねんしほう)」です。鍼を、半回転させながら刺していきます。たた半回転してもダメなので、送り込みながら、押し込みながらの半回転です。これがまた難しい(笑)

写真では、鍼が半回転しているのは分かりませんが、半回転しだすと、今まで身に付けてきた「姿勢」に変化が現れます。基本を忘れて、回すのに夢中になってしまうから。

こちらの写真は、左が注意された直後、真ん中が修正中、右が正しい姿勢となっていますが、見て分かりますか。素人目には同じように見えるかもしれませんが、プロにしか分からないこの「小さな差」が、鍼を刺すという技術にとって「大きな差」になるのです。

「感覚」で習ったことがすぐにできる人(学生さん)というのがたまにいます。でも、ほとんど人がどこかで壁にぶつかります。「伝統」と名がつくものには必ず「学び方」が存在し、そこにほ「基本」が存在します。基本を大事にするためには、「感覚」だけではなく「知識」も使って「技術」を身に付ける必要があります。「知識」が身に付くと、なぜできるようになるのか、なぜできないのかが分かるようになってきます。お互いに指摘しあうことができるのです。それが、他の鍼灸学校では真似のできない東京衛生学園スタイルなのです。

自分を知るために相手を知る。相手を知ることで自分を知る。そうしてお互いに協力しながら技術を磨くので、2年生が終わるまでに全身に鍼が刺せるようになり、3年生で協力患者さんの治療ができるのです。

*治療の授業「臨床実習」についてはこちらのブログ参照 【東洋ブログ 大希のつぶやき】臨床実習反省会

みんなこうして少しずつ上手くなっていきます。そうそう、学校によってはもうお互いの身体に鍼を刺しているところもあると思いますが。東京衛生学園では、またまだトイレットペーパーで基本の確認作業が続きます。人に刺し始めるのが一番遅いのが、東京衛生学園かもしれません。なー、のー、にー、2年生で全身刺せるようになり、3年生でいろいろな鍼法灸法を学んでいけるのは、「基本が大事」の東京衛生学園スタイルだからです。