トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】人迎気口診 脈診

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】人迎気口診 脈診

2025年09月22日授業の様子

鳥谷部創治先生が授業のお手伝いに来て下さってます。脈診の授業です。

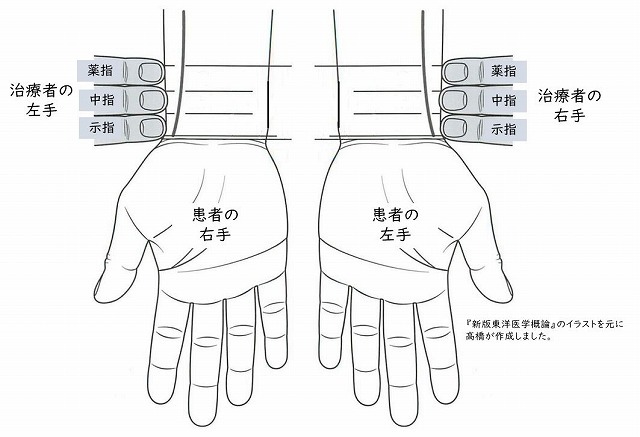

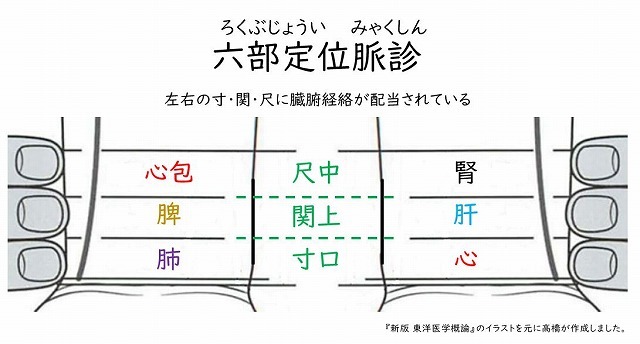

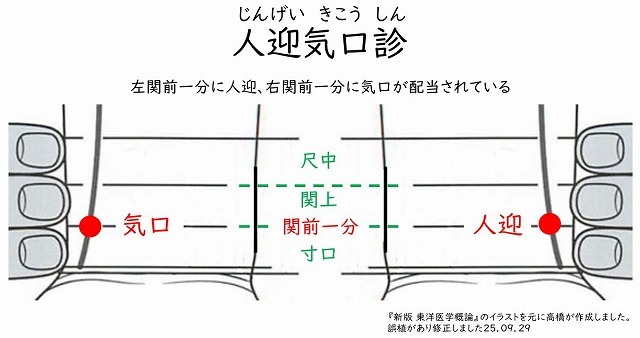

本ブログでもたまに出る「脈診(みゃくしん)」ですが、日本では1940年代に、経絡治療家によって創られた六部定位脈診(ろくぶじょういみゃくしん)が有名です。下の図のような感じで、仰向けになっている患者さんの両手首の脈を、治療者の両手で診ていきます。6本の指で6箇所診るので六部(造語です)で診るというわけです。

手首の部分を拡大するとこんな感じになります。

で、鳥谷部創治先生は、こちらの「六部定位脈診」と「人迎気口診(じんげいきこうしん)」を診察の基本としております。「人迎気口診」も脈診です。3世紀後半に中国(西晋)で編纂された『脉経(みゃくきょう)』に記載のある脈診法ですが、具体的には、中国(宋代)に著された『三因極一病証方論』(さんいんきょくいちびょうしょうほうろん)に具体的な運用の記載があります。『三因極一病証方論』は、東洋医学の授業で習う「内因・外因・不内外因」を初めて唱えたことで有名な書です。教科書にも書名が出てくるよ。で、人迎気口診ですが、人迎気口とは、脈診部位を意味しており、患者さんの左手関前一部を人迎、右手関前一部を気口と言い、ざっくり言うと、人迎では病気が季候の影響によるのか、気口では飲食による影響なのかなどの診察ができます。

この脈診法は、学校の教科書『新版東洋医学概論』にも掲載さてておらず、現在の中国でも恐らく使用されていない伝説的な扱いをうけてきた脈診なのですが、これを復活再構築したのが鳥谷部創治先生の師匠である井上雅文先生です。井上雅文先生の凄さは簡単に語れないので次の機会に。

先生の真似をして脈診をします。

鳥谷部創治先生が授業で講義された内容の一部を特別に紹介しましょう。「受容は肯定的に 継承は批判的に」。伝統鍼灸を実践していると、いろいろ考えてしまいますが、こういう講義が聞けることで、はっと我に返ることがあります。

本校の脈診の授業は、「六部定位脈診」の基礎を菅原之人学科長が指導しておりますが、なんと鳥谷部創治先生は、菅原之人学科長の兄弟子にあたります。菅原之人学科長も井上雅文先生の最後のほうので弟子なんです。

菅原之人学科長の脈診指導の様子はこちら→【東洋ブログ 大希のつぶやき】日本鍼灸の診察法 脈診(みゃくしん)

同じような内容の授業をしていても、教える人によってその重みは違ってきます。あっ、菅原之人学科長をディスっているわけじゃないよ(笑)。なぜ、ベテランの臨床家・講師陣に授業担当していただいたり、お手伝いしていただくのか。その意味が分かっていただけますでしょうか。オンデマンド学習やオンライン授業では伝えれない、伝わらないものが、医療には、鍼灸にはあるのです。だから授業に徹底的にこだわる。それが東京衛生学園スタイルです。