トップページ 4つの学科 鍼灸あん摩マッサージ指圧 学校|東洋医療総合学科トップ 東洋医療総合学科Blog 【東洋ブログ 大希のつぶやき】知熱灸(ちねつきゅう)その2

東洋医療総合学科Blog

【東洋ブログ 大希のつぶやき】知熱灸(ちねつきゅう)その2

2025年10月01日授業の様子

東京衛生学園の1年生が練習するお灸は、米粒大(こめつぶだい)の透熱灸と、母指頭大の知熱灸(ちねつきゅう)があります。そんな知熱灸の授業進行しております。前回の知熱灸のブログでは、竹の上で練習していましたが、いよいよ人体で練習開始です。

写真:チイカワがアヤネの合谷に知熱灸をしているところ。

写真:トモヨがミサキの合谷に知熱灸。

写真:キラが田坂先生の合谷に知熱灸!緊張(笑)

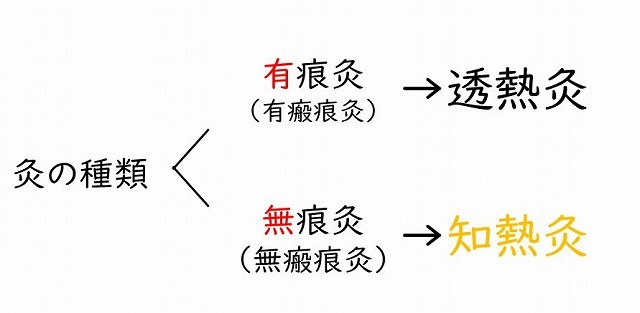

透熱灸は、現在の教科書ではお灸をした後に皮膚に火傷の痕(瘢痕)が残る「有痕灸(有瘢痕灸)」に分類されており、

知熱灸は、痕が残らない「無痕灸(無瘢痕灸)」に分類されます。

話が少しずれますが、東京衛生学園ではこの透熱灸を痕が残らないように上手にできるように練習します。ひたすらお灸をひねる3年間。提出された宿題の数を数えると、最低でも35000壮のお灸をひねっているということになります。で、話はもどして知熱灸ですが、痕が残らないのは途中で灸を取り除くからです。お互いに手にやっているには見えるから恐怖心も無いと思いますが、これが見れないと…。

ってことで、腰です。

手でお互いに練習するときは、灰皿の位置も近いし、最悪練習なので受けてる人が自分で灸を取り除くこともできますが、腰だとそうもいきません。自分と灸の位置が遠くなるのでいろいろな問題が生じます。下の写真の問題点に気づきますか。

「線香の灰」をちゃと処理して、お灸に火に付けないと、熱々の灰が身体の上に落ちてしまうことがあります。

こちらの写真は灸をのぞいて見やすくしたもの。白い灰が落ちてますね。

線香の火って、皮膚に近づけただけでも熱いので、線香の扱い方、つまり火をお灸に近づける時間や、灰をちゃんと払っているかなどが重要になってきます。下の写真にも灰が落ちているのがわかります。危険です。知熱灸の形もダメ。

灸の練習には、こういった危険が付き物です。鍼の練習だって最初は痛みを伴いますし、マッサージの練習だって強く揉まれすぎて赤くなったり。こういうことが無いに越したことはないけれど、学生中にこういう経験をすることで、卒後に安全に施術ができる、ということにもなります。学生中にどれだけ練習したか、失敗したか、苦労したか、その数が多ければ多いほど、上手くなります。失敗を恐れて練習しないとか、卒業してから練習するとか、はっきり言ってナンセンスです。卒業してから、現場にでてから、新しい技術を身に付けることは少ないです。なぜなら、その技術を身に付けるための基礎や基本は、結局学生時代の練習量によるものだからです。だらか、実技時間が多いし、宿題も多いし、放課後の練習時間を確保しているのが東京衛生学園スタイルなんです。